【 アート チャレンジ4話】

前回では現代アートのことを継承していくアートと考えていましたが、

さらに深掘りしていくと少しニュアンスが違ったように思いますので訂正します。

継承するというよりは、イノベーションしていくアートなのではと感じました。

現代アートはイノベーションアートである

最初に発案された制作方法が世に出て広まり、次にそれを改良した方法が出ます。

そして改良し尽くされると、何か別の切り口で違う方法は無いかと探し始めます。

人間はやはり同じことの繰り返しは飽きてしまうように出来ていますよね。

絵の表現でも初めは絵文字のようなものから始まり(イノベーション)、

段々具体的な絵が描けるようになり(改良)、

平面画に奥行きを感じさせる技術が追加され(改良)、

ある程度写実的になった後は線のタッチや素材感などを変えて表現方法が変わります。(イノベーション)

そしてさらにまた改良合戦が始まり、どんどんイノベーション合戦へと進んでいきます。

現状私の中では、絵に関しては一見訳の分からない超シンプルな抽象画が最後の大きなイノベーションだと感じています。

これはまさしく前回でも触れた「人類の進化」ですよね。

人間は同じことを繰り返せず自然に新しいことをやっていく生物。

芸術の歴史から見ても世界が成り立っている法則は同じであると気付きました。

ビジネスだけではなく、

アート の世界でもイノベーションを起こして新しいことをするというのが大事であると。

いやこうなると現代では本当に、さらに、どんどんムズカシイ・・・。

なので現代アートはイノベーションを目指すアートではないか。

未来に可能性があることは、

現代アートだけでなく、人間世界は結果的に改良とイノベーションで構成されてもいますよね。

現代アートと呼ばれる分野はピカソ?やマルセル・デュシャン?のイノベーションから始まったと言われています、

次のイノベーションではどんなものが出てくるのか楽しみです。

具象的表現から抽象的表現になる必然性が納得できた話

今までの私のアートの見方は、

予備知識無く鑑賞した時に感動出来る作品という考えがありました。

なので自分で作るものも参考にするものも、よく好きで見るものもほとんど具象的な作品が多かったのです。

このアートチャレンジで現代アートを知っていくと具象的なものが少ないということに気付きました。

この部分が最初に引っ掛かっていた問題でして、正直否定的な考えを持っていました。

具象的な表現にはもちろん美意識や個性も必要なのですが、

技術的な面が目立つほど具象的になりやすいと感じています。

私の今までの作品も具象的なものばかりで、これは仕事の影響が大きいですが。

どちらよりの方向でいくのか制作を始める前に、

最終形をイメージするための指針が必要ですよね。

今までは具象的な作品が多かったので今回はとりあえず抽象的なアートにしていこうと決めています。

そして、

抽象的とはどういうことなのかと日々意識しながら過ごしていました。

引き寄せの法則というのがありますが、今回がまさにその法則にはまることになりました。

去年から話題の人物SHOWROOM代表「前田裕二」氏の著書「メモの魔力」にて学びを得ることになります。

この本はアートに関する話ではなく、メモを活用する方法を紹介しているビジネス書になります。

その中にメモした具体的な事柄を抽象化して転用させるということが力説されています。

その中で哲学者パスカルや山崎まさよし、恋愛のエピソードを例に紹介されているところがあります。

ちょうど具体と抽象のことで悩んでいたので大変興味深く理解が深まった良書となりました。

実際に書かれている内容を少し違ったニュアンスでご紹介していきます。

パスカルが友人に送った手紙の内容の中に、

「今日は時間が無かった為に、このような長い手紙になってしまったことをお許し下さい。」

という有名な一文があるそうです。

これは一見矛盾しているように感じ、深く考えずには理解することは出来ない内容だと思います。

この文章の意味を解いていくと、

「今日は言いたいことをまとめる時間が無くて、思っていることを手当たり次第に書いていったので文章がとても長くなってしまいごめんなさい。」

となります。

思っていることを手当たり次第書くということは気持ちの推測が解りやすくなりますが、

具体的な情報量が多いので回りくどくなったり、本当に伝えたい芯の部分が分散してしまいます。

そこでこの具体的ないくつもの情報をシンプルに一つでまとめる作業が「抽象化」となります。

同時に「Simple is best」という言葉の意味もわかります。

例えば、

車、バイク、電車、飛行機は具体的なものです。

これを抽象化すると「人を運ぶもの、時間を短縮出来るもの」等となります。

具体的ないくつものワードをグルーピングしてシンプルにまとめることが出来ますよね。

もちろん抽象化の必要性はその時と場合によりますが。

パスカルの手紙の話を読んだときに私の中では具象画と抽象画のことが思い浮かびました。

まさしくこれが絵画で言う抽象絵画が出来た理由の一つなのではと思いました。

◉ 抽象化は伝えたい本質だけを捉えてシンプルに表現すること

注意点としては知識や教養に加え、深い考察が必要になる為、

本質が伝わる人の割合が限られてくる。

アインシュタインが発見した質量とエネルギーの数式である「E=mc2」というものがありますが、

これも一種の抽象化芸術ではないでしょうか。

この4文字というシンプルな数式になっていますが、

ここにたどり着くまでには物凄い量の具体的数式が込められています。

まさしく数学?の知識と教養、深い考察が必要になりますね。

それと抽象化は本質だけを抽出しているので詳細な部分は受け手側の想像になり、

曖昧な感じになったり後付け感や言ったもん勝ちと揶揄される場合もありますね。

映画でもそうですが、私は制作者側の伝えたい意図や表現したかったものが、

ちゃんと伝わらないものはあまり受け入れられなかったのですが、

この話を読んで見方が変わりました。

中には本当によくわからないものもありますが・・・。

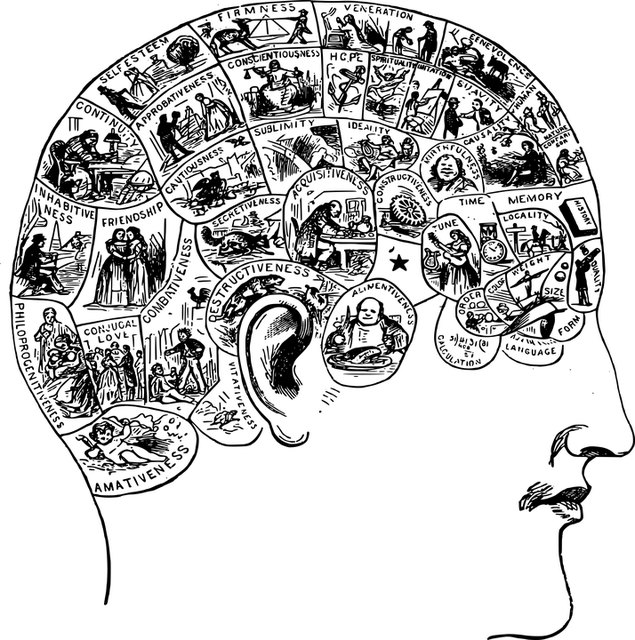

パスカルの格言「人間は考える葦である」と表したように抽象概念というものは、

人間特有の特殊能力によって生み出されたものなので、

これを否定することは皆無です。

これからはもっとこの能力を大切に意識していかないとなと感じました。

そしてそれを上手く使いこなさないと勿体無いことです。

この抽象化されたものを解読するにはやはりその分野にどっぷり浸かっていくことが重要ですね。

抽象化というのは普段無意識化では大なり小なり皆自然と行っていることなのですが、

意図的に提示された抽象的なものに関しては身構えてしまったり、

積極的に深い考察をしなければいけなかったりと、

耐性がなければなかなか受け入れることは難しいです。

日本では抽象絵画が売れづらいと聞きますが、

このようなことも一つの要因として関係しているのではと思いました。

今回「メモの魔力」のこの一部を読んで、

抽象化に対するいくつかの壁が取り払われた気分になり非常にスッキリした話でした。

もし著者にお会い出来る機会があればお礼を言いたいくらいです笑

具象表現から抽象表現の間には無限にグラデーションがありますが、

この抽象表現の要素は少なからず必然的に取り入れるべきだと思いました。

芸術は観るものではなく読むものという意識で、

ですが行き過ぎも注意ですね。

今回の学びは、「バランスを考えた上で抽象的な表現を取り入れる」です。

イノベーションの方はレベルが高すぎるのでとりあえず片隅に置いておきます・・・。

では、この辺りで。

それでは、良い造形ライフを! ーGoushiー

コメントを残す