【アートチャレンジ9話】

前編はこちら

現代アートとは今までにあったアートを否定し、別次元のアート概念を生み出すことの繰り返しが今もなお続いている状態といったように私は捉えております。

そしてこれはダダイズムという様式が特に発端になっているそうです。

ダダイズムによると、ダダイズム以前の芸術を全て否定しさらに違った概念の芸術を探究することにあるようです。

デュシャンもこのダダイズムのグループであり、その延長に「泉」という衝撃作が生まれました。

それにしてもデュシャンの起こしたアート概念革命の強度はとても高いものだったのですね。

デュシャンの呪縛という言葉をどこかの記事で見ましたが、うってつけの面白い表現に思えます。

しかしながら様々な現代アートの作品を見ていくと大きな新概念の提唱だけが全てではないようにも感じます。

この辺りの様相が実際にアート業界に身をおかないと難しいところなのかもしれません。

中編ではさらに気になった新概念の芸術表現をまとめていきます。

現代アートの始まりはマルセル・デュシャンの泉からとよく表記されていますが、

有名な表現様式の前後関係の把握が難しいですね・・・。

今回はシュルレアリスムという表現から書いていきます。

◉ 夢と現実世界の同時存在がスーパーリアルをつくる

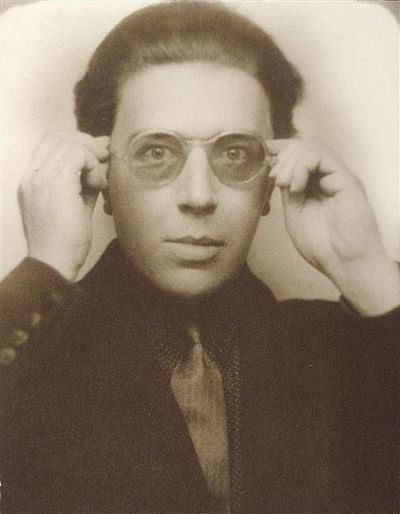

アンドレ・ブルトン

アンドレ・ブルトンは詩人であり、シュルレアリスム(超現実主義)の提唱者。

日本ではサルバドール・ダリの方が有名ですね。

言葉では難しいですが、描くものには人間社会がベースになっていて実際にあるものを

ファンタジックに描くという感じに見えます。

夢の世界のような不条理で不安定、そして奇妙な世界観というのがキーワードのようです。

夢と現実の同時存在こそが現実を超えた超現実なのだ。(私の要約)

というようなアンドレ・ブルトンの記述がありました。

なるほど、それで超現実主義(シュルレアリスム)という表現なのですね。

ピカソのリアリズム表現がある対象物に視点を置いているとしたなら、

ブルトンのリアリズムは世界観という大きな概念からの表現方法ということでしょうか。

ちなみにピカソもシュルレアリスムグループに所属していたそうです。

夢の世界を表現するといえば、

私が幼い頃から感じていた日本での”アートっぽさ”というものは、

少なからずシュルレアリスムから来ているのかもしれないと気付きました。

実際日本の多くの画家もこのシュルレアリスム表現を使った作品を残しています。

出来具合は置いておいて、表現する際には楽しそうな絵画方法ですね。

無教養だと何が良くて何が駄目なのか迷宮入りしそうなアートの表現様式です。

シュルレアリスムは一見何でもありな世界観のようにも思えますが、

そこに哲学的な要素があることで、深みが増し、感慨深いものに見て取れるのではないでしょうか。

人間にとって「哲学」はかなり重要な要素だと思いますので、

私のアート制作においてもこれは外せない概念となりそうです。

◉ 描く対象物が無くなる

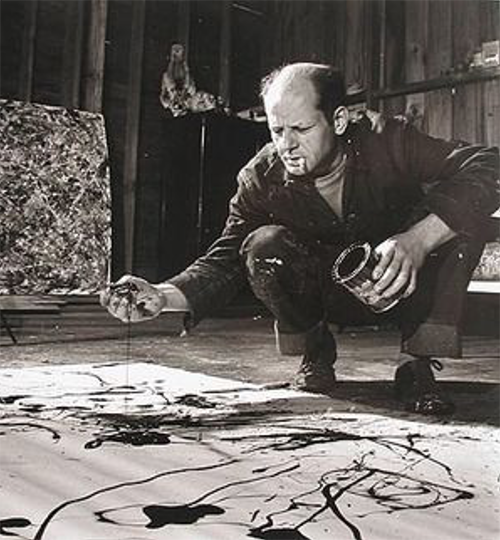

ジャクソン・ポロック

ポロックの描き方はドロッピングやポーリング等今までには無い描き方で表現しています。

これを総称して”アクションペインティング”と呼ばれています。

ポロックの革命をまとめると、

・描く対象物など存在しなくても芸術をつくることが出来る

・キャンバスに描かれたものはただの結果に過ぎず、ポロックが芸術に対して身体の動きで向き合ったやりとりの軌跡である

今までの芸術は何か対象物のイメージがあるのが前提でしたが、

そこを打ち破ったことが功績となっているみたいです。

視覚的には抽象表現と似ていますが、考え方には違いがあるように感じます。

どちらかというと絵という枠組みではなく、パフォーマンスが芸術のようですね。

私がポロックについて思うことは、

描かれたものの意味は特に重要ではなく、

アーティストの芸術探究に対する行動の結果を”絵画というジャンルに記録”していること。

ただ絵画を選んだだけであり他の記録媒体でも可という意味です。

重要なのは絵ではなく芸術の探究を記録するという概念なのだと感じました。

私は前から、著名人がどんな絵でも描くとそれだけでアートになり価値が付くことに疑問がありました。

ですがポロックの芸術活動の軌跡を記録することを知ることで納得が出来るようになります。

著名人になったということは何かしらの芸の現れであると思っています。

芸とは生き様のようなもので、自分以外の誰かに何かしらの影響を与える活動だと思います。

著名人が描く絵もそれ自体に価値が集中しているわけではなく、

その人が今まで辿ってきたからこそ感じる絵を描き、

その軌跡の記録に価値があるのだと気付きました。

絵画、彫刻、写真…..などが芸術だけではなく、もっと大枠からみたところに芸術の本質があるということですね。

ポロックについてはもしかしたら行き過ぎた感覚かもしれませんが、

そうだとするとポロックの作品にこれだけの価値が付いていることにも納得が出来ます。

◉ ”アートなもの”と”アートでないもの” の境界を崩す

次のアート革命は”ポップアート”と呼ばれるアートムーブメントです。

ポップアートとは誰もが知っているものを芸術に落とし込む手法です。

誰もが知っているものというのは、大衆向けに生産&消費されるもの、テレビ媒体、広告、日常の商品等全般です。

ポップアートにおける功績は、

・アートな認識のものとアートではないと思われていたものの境界線をなくしたこと。

では実際にポップアートの有名な芸術家を3名ご紹介していきます。

ジャスパー・ジョーンズ

ポップアートの先駆け的な存在であるジョーンズ。

こちらジョーンズの代表作品「旗」

これは見た通り、アメリカの国旗を油絵具で描いたものです。

初見ではもちろん何が芸術なのかと困惑です・・・。

しかしこの時代はすでに現代アートの文脈に入っており、

当時のアート事情を知らなければ本質や意味を掴むことは出来ません。

ジョーンズはこの作品で、”誰しもが知っているもの”というものを芸術作品として再構築しました。

この誰しもが知っているものを芸術とすることで、

本来そのものにあった意味を無くしてオブジェ化するというのが評価されているようです。

これはデュシャンの泉からその流れを受け継いでおり、

まさに現代アートの文脈に沿って作られている作品です。

新しい概念を提唱していくことの重要性は理解出来ますが、

この辺りからの文脈に沿って作るということの重要性の理解が難しいですね。

今も完全には理解出来ていませんが、調べていくうちにジョーンズの作品には愛着が湧き好きになっています(笑

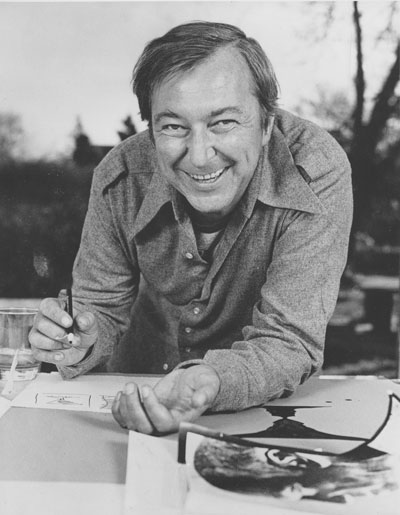

ロイ・リキテンスタイン

リキテンスタインは主に”コミックを芸術に昇華”させたことが功績となっています。

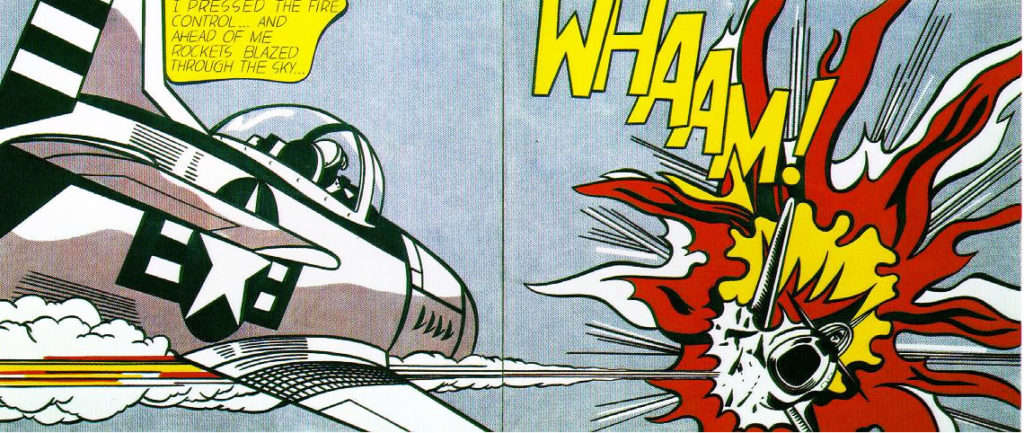

こちらは「Whaam!」という作品。

リキテンスタインの作品は文章などがそのまま書かれているので意味が受け取りやすく、

元のコミックのようにわかりやすいことが特徴のようです。

コミックをそのまま描いたように見えますが、

シンプルな太い線、限定された色構成、様々なドットで出来ていて抽象表現主義からの応用も含まれているみたいです。

ポップアートからグッと難しくなったような気がします・・・。

とりあえず、大衆的なものをアートに落とし込むという価値観には理解が追いつきました(笑

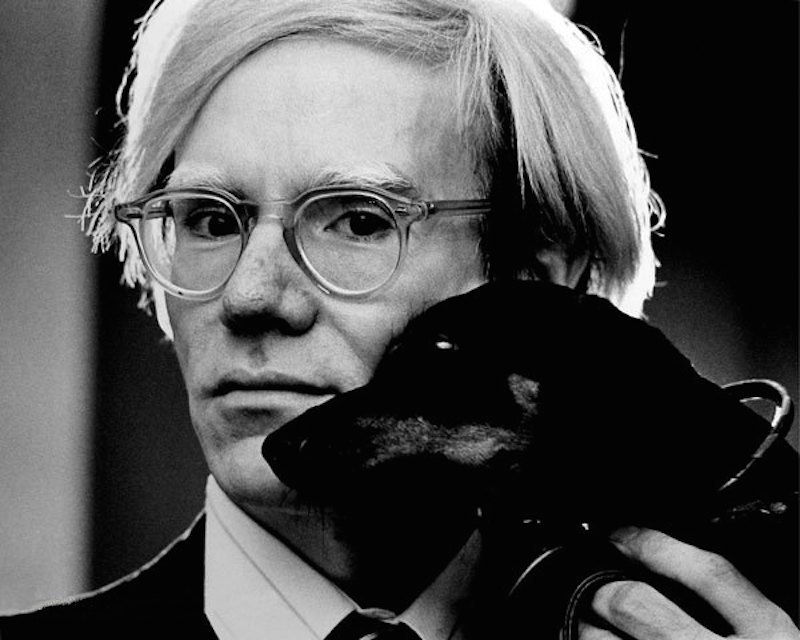

アンディ・ウォーホル

次は一番有名なポップアートの巨匠です。

ウォーホルに関しては功績が多く、今回は私が特に注目した2点をまとめてみます。

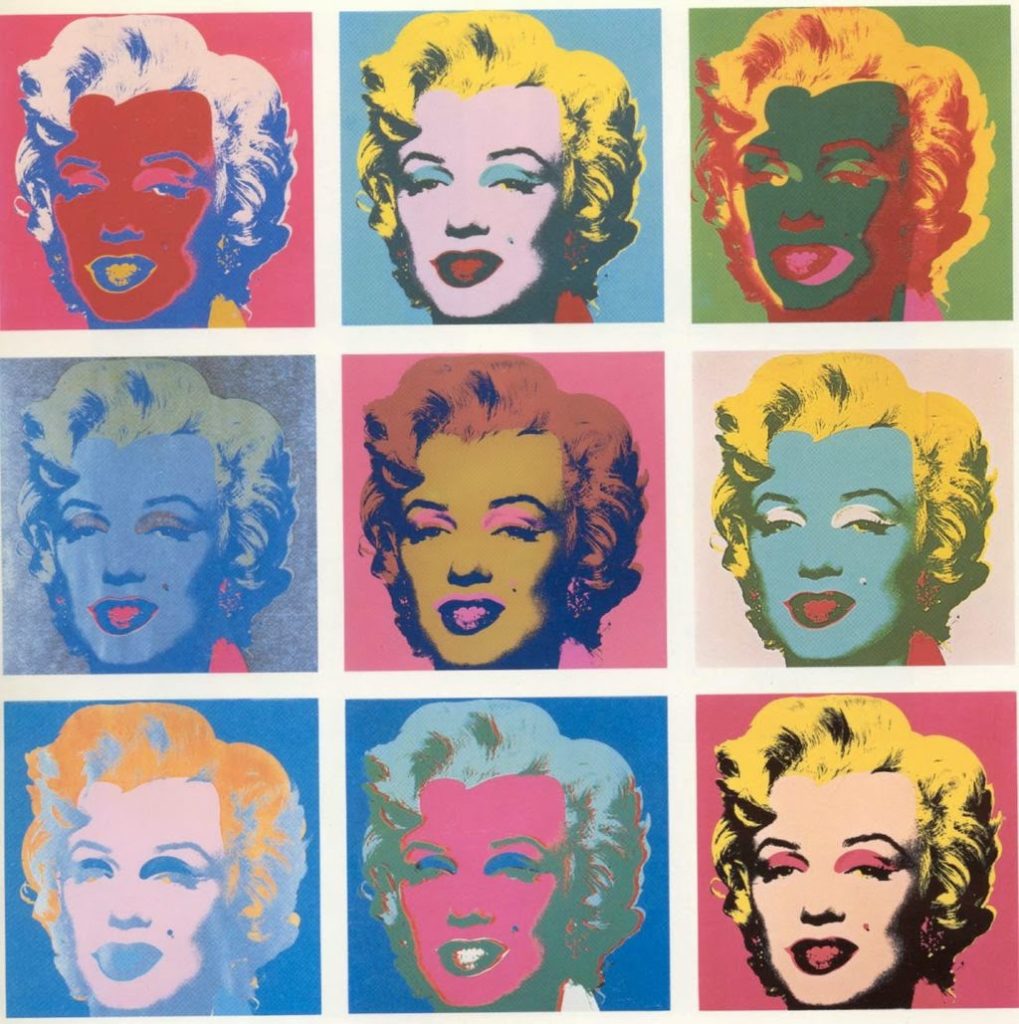

ーアンディ・ウォーホルの功績ー

①アートなものとアートでなかったもののボーダーラインを取り払った

これはポップアートとしての要でジョーンズやリキテンスタインも同様に、

大衆的に身近なものを芸術に昇華させるといったものである。

身近なものとは、記号やシンボルマーク、漫画、日常用品、誰もが知る著名人など。

当時抽象表現主義が盛んになっており、その作品の多くは教養が必要で理解が難しいものばかりであった。

そこで誰もが知っているものをアートに落とし込むことで誰もが捉えやすいものとなり芸術が身近な存在となる。

②「ザ・ファクトリー」というスタジオで作品を大量に制作

工場で生産体制をとることで芸術作品は一点ものという概念と、

全てをアーティスト本人が作らねばならないというような固定概念を崩した。

この2点を踏まえると、

ウォーホルは ”芸術とアーティストは特別なもの” という認識を取っ払うことで、

どんなものであっても皆んなが共有出来るということを目的にしていたのかもしれないですね。

ポップアート・・・初めは何が芸術かわかりませんでしたが、なかなか奥が深く哲学的で面白いです。

芸術表現をすることとはどういったことなのか見てきましたが、

今回で様相がさらに掴めてきた気がしています。

と言っても実際にやれるとは言いません・・・(笑

ここまで調べた中で私なりにまとめておきたいアーティストがまだまだいるので次回をまとめ最後として書いていきたいと思っております。

お詳しい方、訂正等ありましたらお気軽にコメントお願い致します。

1話はこちらから。

それでは、良い造形ライフを!ーGoushiー

コメントを残す