前回【1】では 彫刻 の練習を始める前に予備知識としてまずいろんな良い作品を見るということを書いていきました。

この予備知識が無い状態で何かを作るというのは極端に言うとゴールが無い状態なので、

初めは必ず目標を設定して彫刻練習を行っていくと良いです。

そして今回は彫刻練習の実践を紹介していきたいと思います。

Special Effects 特殊造形の世界ではいろんなキャラクター、クリーチャー等が日々生み出されています。

その中でも特に「人型」のキャラクター造形が一番人気があるかと思います。

ゆえに人型の参考資料は一気に見きれないほど存在しています。

人間が行う技術なのでやはり人間をベースにするというのはある意味必然であり、最も需要が高い形でもあります。

そして人間というものは他の生物には無い表情の豊かさ、微妙な感情表現、彫刻していく形として魅力のあるものです。

なので、彫刻練習をする場合はまず人間ベースで作られた教科書を模刻していくことから始めていきます。

(ちなみに教科書とは、上手に彫刻された作品のことです。)

教科書の選び方

良い作品は数多く存在しますがその全てが単純な上達に繋がるものではありません。

現状の自身のレベルに応じて捉えていく必要があります。

その教科書となる作品の選び方を説明していこうと思います。

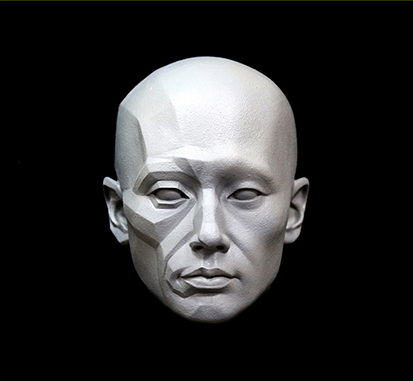

① 人間の形の稜線を捉えたものであること

彫刻を上手く見せるコツとして、

人間に見えるようにするための形があることを知ることが大前提になってきます。

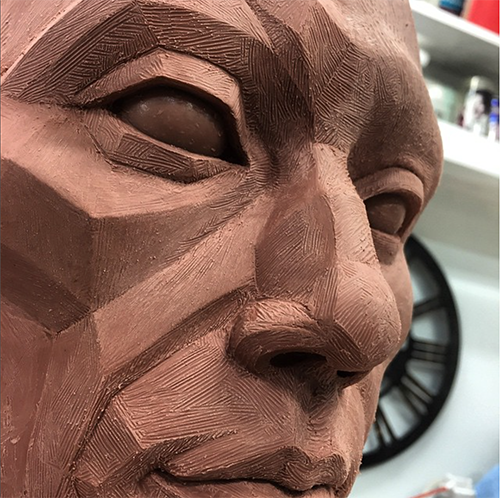

上記の彫刻写真は顔右側の稜線を見やすく作ったものになります。

普段実際に目にしていても稜線というのは鍛えていかないとなかなか見分けることが難しいものです。

なのでまずは集めた教科書の中からこの右側のような稜線が彫刻されているものを選んでいきます。

この記事では人間の彫刻写真を載せていますが、人型であればクリーチャーでもOKです。

特殊造形の世界ではこの稜線を強調させて彫刻していくことが多いため、

教科書はいくらでも集めることが出来ると思います。

② 選んだ教科書に複数の稜線がしっかりと写っていること

稜線が教科書に写っていないと彫刻を学ぼうにも学べないことになりますので、

必ず稜線がしっかりと写っているのものを選んでいきます。

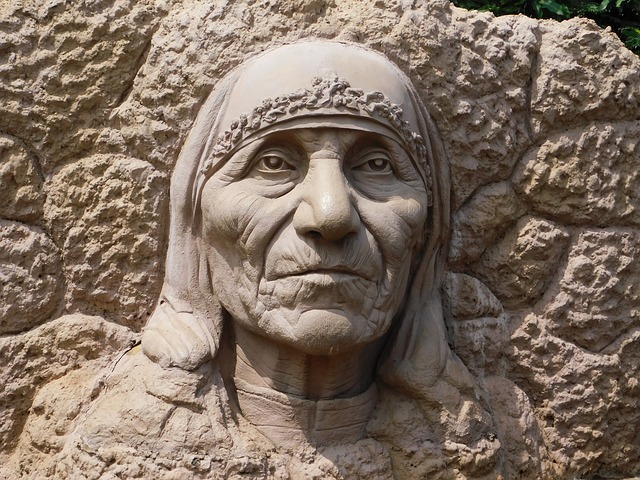

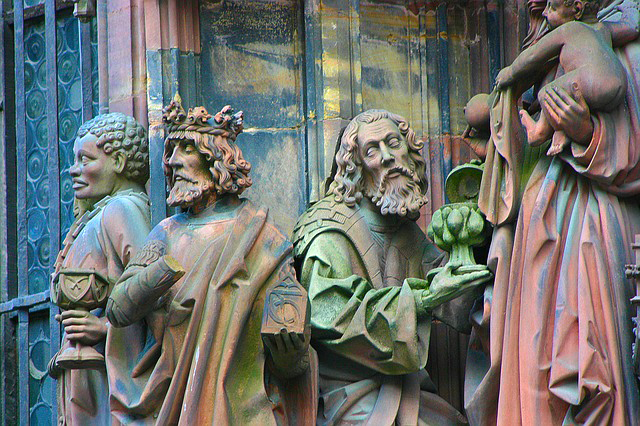

特に年を重ねた顔は稜線がはっきりと現れ、複数の稜線も見て取ることが出来ます。

年を取るにつれ顔の肉は垂れたり、奥に落ち込んだりするのでより骨格である頭蓋骨に近い形となります。

上の写真のような稜線の分かりやすい彫刻を模刻することは練習には打って付けであると言えます。

そして彫刻をリアルに見せるための一つのポイントとして稜線の数が多いほどリアルに見えるということがあります。

これはもちろん目標物によっては違いがありますが、人間の顔であれば間違いなく必要な条件であります。

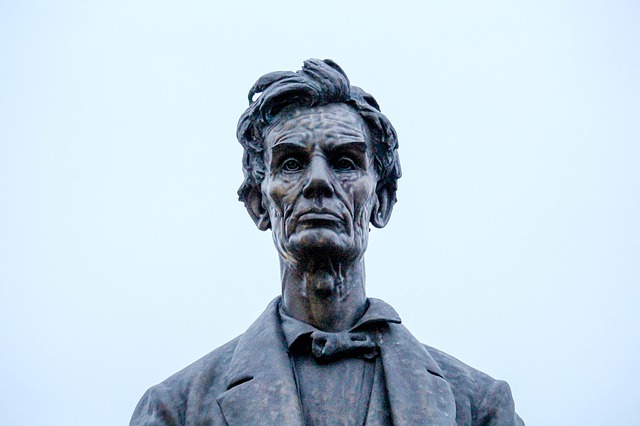

③ 初めは骨格に沿った肉付きのものから学んでいく

3つ目は選んだ教科書の中からさらに選別していきます。

痩せていて骨格に近いものを選ぶことにより、骨格があることでの表面への影響する形を学ぶことが出来ます。

このリンカーン彫刻像も複数の稜線が見て取れ、頭蓋骨に近い肉付きなため彫刻の練習には打って付けの教科書です。

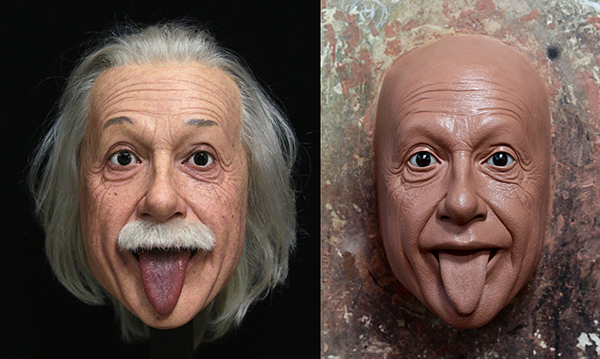

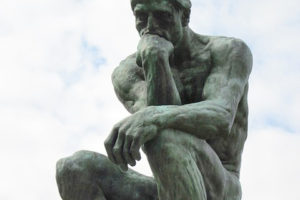

④ 教科書にするものは粘土彫刻作品がオススメである

教科書の中には作品が完成されているものや原型である粘土彫刻の写真もあったりするかと思います。

もし粘土彫刻の作品がある場合はまずそれを教科書にすることをおすすめします。

理由として、色が一色に統一されているので陰影などが分かりやすい、

粘土自体が不透明な素材なので形がはっきりと見て取ることが出来るということです。

上の写真は完成品と粘土彫刻の見え方の比較写真になります。

私自身で撮影したものなのでライティングはほぼ同じ環境下で撮っています。

人間の肌は粘土よりも透明感があるため形の陰影や稜線、シワの深さなどが見えづらいです。

代わりに粘土彫刻の方は見たとおりはっきりとした形が見えるかと思います。

これはスカルプター目線で撮影したものなので普通に撮影するよりは形の陰影が分かりやすくなっていますが、

全ての作品がこのような撮り方ではないため、ライティングや素材の影響を考えながら見ていく必要があります。

そして粘土彫刻の写真はよく形や陰影が分かりやすいように撮影されたものが多いため教科書としては最強の教材になります。

初期段階はとにかく形の稜線を徹底する

初めた頃はいろんなものに影響を受けていろんなものを作ってみたくなるものだと思います。

いろんなものを作ることは悪いことではありませんが、

手当たり次第興味のあるものを作っては上手くいかずいずれは挫折してしまう人をよく見てきました。

作品作りというのはいろんな技術の結集作品なので成立させるには確かに難しいことではあります。

そこに造形というものが必要な場合、やはり土台となる形からしっかり学ぶことが大切になってくるのです。

ちなみにある程度の稜線無しに良い彫刻を作ることは不可能と言って良い程です。

それほど稜線の数というものは彫刻において絶対的な事柄であると言えます。

最後に、

魅力のある作品の中には必ず「こうすれば良く見える」というテクニックが沢山入っています。

そしてその良い作品を模刻すること(癖ではなく、稜線・陰影・バランス等)でその作者が培ってきたテクニックを学ぶことが出来ます。

これはいろんな技術にもおいても同じであり、

彫刻技術の場合でも上達スピードを上げるためにはこの方法が一番手っ取り早いと実感しています。

もちろん1回や2回練習を行った程度でそのテクニックを覚えられることはありませんので、この辺りは継続させる努力が必要になります。

次回はまだ未定ですがさらに詳しいものは文章では難しそうですね・・・、、、

先になりそうですがまたご覧にいらして下さい〜。

それでは! ーGoushiー

最近粘土造形を独学で学んでいる者です。

Goushi様のサイトはマインドセット、練習法など確立出来ていない自分にとっては

目から鱗でとても助かっており、サイトの更新をいつも楽しみにしております。

不躾で申し訳ないのですが、いくつか質問をさせてください。

自分は参考になる教科書をpintarestやgoogleの画像検索を使って探しているのですが、

オススメのサイトや本などがあれば教えていただけないでしょうか?

また、造形の教科書は(特に初心者のうちは)画像よりも石膏像など実物のものを観察して

練習した方が良いでしょうか?

答えていただけるとても助かります。

nerdboxさん

初めまして、ブログをお読み頂き嬉しく思います。

教科書を見つけやすいのは最近ではやはりSNSやPinterestが一番良いかと思います。

本でも良書はありますが、構成の都合のために本当に見せないといけない情報が少ない場合が多いです。

その中でも昔、私がとても参考になった本は Philippe Faraut という方の彫刻のレクチャー本です。

(有名なのでご存知かもしれません。)

ウェブサイトの方に作品を上げている方でも最近ではInstagramにも同じ作品を投稿しているのでやはりSNS系が良いと思います。

SNSで関連性の方を渡っていくと大量の教科書が見つかると思います。

人間の彫刻であれば、初めは上手に作られている彫刻を真似て作るのをオススメしています。

石膏像でも良いのですが少し大げさな形や途中までの細かい形までしか参考にならないのでその辺りは注意が必要です。

ーGoushiー

Goushi様

こんなに速くお返事がいただけるとは

思っていなかったので驚きました!

ありがとございます!

石膏像は面を単純化し過ぎているという事なのでしょうか?

教科書にする気でいたので教えてもらえて良かったです。

ではInstagramで教科書をさっく漁ってこようと思います。

nerdboxさん

石膏像は単純ではないのですが、パーツがくっきりしていないので参考にする途中までの情報しか無いです。

ただ骨格やバランスなどをざっくり練習する分には、難しい情報が余計に入っていないので適切な場合もあります。

石膏像の中でも形がしっかりしているものを選んだ方が良さそうですね。

ーGoushiー