真似をするという言葉を聞くとなんだか良くないイメージがありませんか?

人の真似ばかりしていると「その人より上には行けない」、「二番煎じで終わってしまうのではないか」とか、感じますよね。

確かにこれはその通りでもあります。

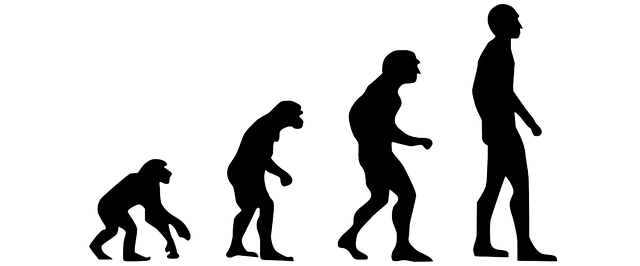

しかし何かを覚えるということがどういうことかと考えた時、誰でも最初は「真似をする」ことから始まるのではないでしょうか?

だとすると、いつになっても技術を習得する時には真似をすることから始めるというのはすごいヒントになるのではと感じました。

よくよく考えてみるとスポーツ選手なども一流プレイヤーの動き方、重心の掛け方、体の角度などいろいろなところを読み取って真似ていますよね。

もっと身近なところで探してみると、食事をする際の箸の使い方、歯の磨き方、睡眠の仕方、自転車の乗り方・・・など、

挙げればキリがないほど先人達が成立させた方法でより良い生活が成り立っています。

こうして知らず知らずのうちに真似ている部分は受け入れて、技術など仕事に使用する部分で真似ることは少しネガティブな言われ方もする場合がありますよね。競争社会の場合は仕方のないこともあります。

でも、真似をしたい部分というのは物事が成立する方法と考えられます。

そこで真似をするということの重要な本質が浮かんできました。

それは、、、

より良い技術、デザイン、アイデアを生み出すためには発見されている成功法則を用いてそれを応用し、

さらにアップデートさせていくことが必要であり、

そして次の世代へと受け継がせていくことが重要なのではないか。

話が飛びましたが、、、まず誰かが一つの上手くいく成功法則を生み出します。

成功法則とは世間に受け入れられた方法とも取る事が出来、

粘土彫刻の場合例えばエイリアンやプレデターのようなデザインは一つの成功法則であると言えます。

そのいくつもの成功法則を真似ることでレベルアップに繋がり、法則を掛け合わせたりして新しい成功法則も生まれていきます。

家電製品などもその一つだと思います。

新しいものが発売されると他者のメーカーはそれを分解し、

どういう構造になっているのか分析しさらに良いものを生み出そうとします。

こうして数珠繋ぎで形成された知恵はどんどん凄いものに進化していきますよね。

ごく当たり前のことなのですがまさか彫刻の分野においても同じだとは思っていませんでした。

おそらくどの分野においても活用するべきところだと感じます。

このことをよく意識してみるとまだ真似して取り入れていなかった成功法則がいっぱいあることに気が付きます。

共通しているデザイン(形)を探す

この気づきを彫刻という技術に当てはめて考えた時このような感じになります。

例えば「クリーチャー」を作ろうと思った時にまずデザインの方向性を決めます。

その方向性と近いデザインのものを出来るだけ多く集めます。

上手なものだけでなくまだ成長途中のものまで集めると分かりやすいです。

そしてよく観察してみると上手に成立しているデザイン、良いと感じるデザインには共通している形があることに気が付くかと思います。

その共通している部分こそが真似るべき成功法則なのです。

特殊メイク系の彫刻の場合、実際の生物をモチーフにして作り上げるのでこれも本物の形を真似をするということにもなります。

よく人間と動物を掛け合わせたデザインがありますが、どういう風にそれぞれの要素をミックスさせたらバランスが良くなるかというのもある程度は法則があったりします。

これもいろんな参考例を集めることによって共通した成立する形を発見することが出来ると思います。

そしてデザインの方向性も気を付けるポイントがあります。

例えば人間と⚪︎⚪︎をミックスさせようと考えた時、この⚪︎⚪︎を選ぶところから始まります。

犬や猿、鳥などとミックスさせた特殊メイクはよく資料で集まります。

しかし、魚類、昆虫など人間のパーツとかけ離れすぎている生物についてはあまり参考例は集まらないと思います。

この今までに制作された参考例の数の差に注目すると多いものはデザインが成立しやすく、少ないものは成立させるのが難しいと考えることが出来ます。

参考例が少ないものを作るということはオリジナルデザインを作る挑戦ということになりますので最初の頃であれば余計にハードルが高いものとなります。

共通の成立した形とは先人達が何年もかけて築き上げてくれた答えなのでこれを同じように最初から編み出すということは非常にナンセンスだと思います。

次世代に大切なのは公表されている共通の形をどんどん学び、アップデートさせていくことにあります。

ただ始めた頃というのは自分の作りたいものに執着をもってしまう時期でもありますのでその「思い込みのこだわり」が邪魔をして見えているものが見えなくなることがあります。これはすごく勿体ないことですよね。

なので常に自分の「思い込み」というものを意識しながら客観的に分析をすることで気付きを得るチャンスになってくるのです。

最後に、

現代アートってありますよね?

鑑賞の仕方が難しく知識が無いと価値が分からなかったりするものです。

現代アーティスト村上隆さんの「芸術闘争論」という本で書かれていたものですが、

現代アートの作り方の一つにコンテクストが重要という話がありました。

コンテクストとは簡単に言うとそれまでのアートの文脈、歴史で、現代アートはその歴史を反映させて完成させていくものなのだそうです。

そしてこのコンテクストは先人達が築き上げたものと置き換えられます。

そうなると新しいものを生み出すにはやはり成立しているものを受け継いでいくことの重大さに気付きます。

共通する部分というのは最初見分けることが難しいかもしれませんが、まず有名な作品(受け入れられた形)を古いものからリサーチすることから始めてみるのも良いかもしれません。

次回は「光と影」についてです。

それでは! ーGoushiー