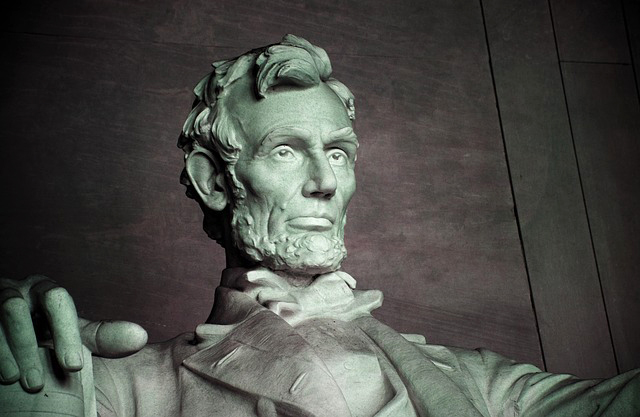

造形のクオリティを良いものにするためには粘土を使っての造形が適しています。

現在の彫刻技術では人の肌にある毛穴やキメなども表現出来るほど細かい彫刻が可能になっています。

しかし粘土造形は簡単に出来るものではなく、習得にはいくらかの時間がかかります。

さらに粘土造形や絵を描いたりなど美術関係の技術というのはよく才能が無いと出来ないものと思う方が多いかと思います。

ですが、そのことを「彫刻」、「絵を描く」など作業のことにフォーカスして才能と認識していたりしませんか?

もしくは才能=生まれた時から備わっている能力という認識。

今回は美術的な技術と才能との関連性について経験に基づいて考えていきたいと思います。

作りたいと思う意欲

私はスクールの講師もしているので今までいろんな人の技術成長を見てきました。

基本的に造形は皆初めての作業なのでスタートの段階は似たようなレベルで始まります。

ですが数ヶ月経つと成長のステップアップにバラつきが出てきます。

このレベルアップが早い人のことを一般的には「才能がある」と思う第一の要因ではないでしょうか。

そこで私はレベルアップが早い生徒には以前の経験や趣味、好きな造形作家はいるのか、好きなもの(作りたいもの)がはっきりしているのか等を質問することがあります。

そうすると大抵の場合、今まで趣味で絵を描いていたことだったり、クリーチャー映画が好きだったり、美術関連のちょっとした前知識があることがわかりました。

そしてなにより作りたいものがあるという意欲が明確だということです。

なのでここはまだ才能では片付けられないのではないかと考えます。

前知識はどのくらい?

レベルアップのスピードは以前の経験による前知識があるかないかでもレベルアップに関わりがあると思っています。

私の場合は幼少の頃から絵を描いたり、漫画の絵の表現の観察、ファンタジーアートなどの趣味があったため想像モノの造形にはかなり取っ付きやすかった経験があります。

前知識はキャラクターをデザインする際にも発揮されてきます。

デザインを考える時いろいろな資料を集めたりしてアイデアを取り込みますが、

その時に集める資料の数や吸収力には限度があると思います。

ここで前知識で持っているアイデアが活躍することによって周りとはまた違うレベルでものを見ることが出来ます。

ここで分かる才能があると思われる要因の一つは、今までの趣味ややってきたことなど興味を抱いてきたことで身に付いた知識の量が関係してきていることです。

もし前知識が少ない場合は興味のある分野だけでも良いので、

今後役に立ちそうな資料、もの、絵など今日から何でも収集したり見たりすることを毎日の習慣にしておくことをお勧めします。

考えている時間の差

私は造形力を伸ばす一番の要因は作りたいものがあるという意欲が最重要だと考えています。

作りたい意欲があればあるほど手を動かす時間が増えその分造形力は成長します。

そしてもう一つ大事なポイントがあり、意欲が強い人は手を動かしていない時も造形のことを考え続けているということです。

電車に乗っている時やご飯を食べている時など関係のない時も常に考えていたりします。

思考を巡らせることは成長する上でとても大事です。

アイデアとアイデアが重なってふとした瞬間に良いアイデアが生まれたり、新しい制作方法を思いついたり、形の見えなかったところが見えてきたりと意外と手を動かしていない時に出てくるものも重要性が高いことが多かったりします。

私は考え続けることによるこのふとしたアイデアが閃きとなり成長するスピードを早めると考えています。

「天才の閃き」と言う言葉がありますが、これは天才でしか閃かないのではなく閃くまで思考を巡らせ続けられるかによって成せることなのだと思っています。

一万時間の法則

一万時間の法則というものがあります。

これはおおよそ一万時間あることに取り組んだ人は誰でもその道のプロフェッショナルになれるという法則です。

一万時間は平均的な目安ではありますが、技術を習得するということはやはり時間が掛かることを意味していることがわかります。

才能というものは努力が少なくても出来てしまうと世間では思われがちですが、ほぼ全てがそうではないと思っています。

天才的にレベルが高い人は一万時間どころの話ではなくさらにもっと時間を費やしているので、結果、魔法のように見える技術が身に付いていると考えています。

これは実際にそのような方達の話を聞くことによって得た経験でもあります。

まとめ

美術的なことをやっていく上で「才能」というキーワードは必ず頭から離れないものだと思います。

私自身も当初、自分に才能が無かったらどうしようと思いながら数年間やり続けてきました。

しかし今思えることというのは、そのことにどれくらいのめり込み続けられるかどうかの方が重要だと思っています。

才能というのは興味がある時点ですでに第一の才能だと思います。

そして次にその興味を実行させる意欲がどれくらいあるかどうか、その興味の強さに応じてそれぞれの才能が発揮する度合いは変わってくると思います。

さらに意欲さがあればあるほど継続させることは容易なので、それに向かい合っている時間も長くなりスピード感のある成長が可能になっていきます。

もし興味はあっても意欲さが低い場合、それについてまだ詳しく知らないだけだったり、少し分野がズレている可能性もありますので、対象のものの歴史や今まで作られてきたもの等をとにかく調べつくすことから始めても良いと思います。

稀に努力無しである程度出来てしまう才能も確かに存在します、ですがいずれはその人も時間をかけないと到達出来ないレベルの壁があります。

成長が遅めの人も上達方法の改善やある程度の時間をかけることによって目標のレベルに到達するところも実際に目にしてきています。

肝心なのは何よりも継続出来ることです。

そのためには常に自分が何を作っている時が楽しいのか、興味がある形とは何なのかを追求し、思いつくもの全て作っていくという姿勢が継続を容易にする大前提であると思っています。

逆説的に考えると高い技術を持ってる人は興味があることに意欲的であり、常にそのことで頭がいっぱいで、1日の中で出来るだけそのことのために生きています。

なので才能とは作業的なことだけではなく「自分の興味を追求して実践し続けることが出来る」というのが本質的だと考えます。

それでは! ーGoushiー