【アートチャレンジ8話】

この芸術を探究していくアートチャレンジでは世の中のアート事情を参考にしながら

自分自身が辿ってきた価値観をアート制作に落とし込む挑戦記録でございます。

日本の美術教育ではアートの作り方はざっくりしたもので教わってきましたが、

いざ深掘りしていきますと何でも自由に作って良いとは限らないのだと知ることが出来ました。

今回はまだまだ少量の知識ではありますが、現代アートにいたるその文脈をまとめてみたいと思います。

現代アートの制作自体もこの今までの文脈を踏まえながらというのがかなりのポイントとなっているので、

文脈を少しでも知ることでアートとはどのような様相なのか見えてくるかもしれません。

* 芸術の様式はかなりの分類があるので細かくはまだ理解出来ていないので、

大まかなあらすじです。

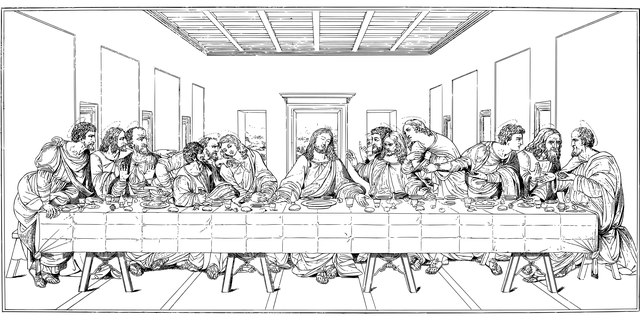

◉ リアリティ描写が正義だった時代

まず芸術の始まりである絵画の発祥は、

文字を読めない人が多い時代、人々に物事を伝えるものとして絵という発明が生まれる。

この頃はもちろん芸術という概念はなく、コミュニティー形成のためのツールである宗教画。

作者の好きなものを描くというよりは依頼人の欲しているものを描くという職人の世界。

技術的には遠近法や色の重ね方などの発明でリアリティ描写が盛んになる。

リアリティが増す事で伝えたい事がより明確に。

絵のモチーフはキリスト教関係や神話、貴族の肖像画、のちに風景画にも拡大。

この長い時代で重要だったのはいかに目に映るそのままを描けるかどうかのリアル描写が求められていた。

リアリティが目的ではあったが描く対象物は変化している。

神や宗教

⬇︎

人物

⬇︎

日常や風景、物

など

ー今考えると皆んながみんな、同じような目的だったのは理由があったにしろ不思議ですね。

そして20世紀になり、

空間をそっくりそのまま切り取ることができる「カメラ」が発明されたことでリアリティ絵画にピンチが訪れる。

ここからリアル描写を目的としない、絵画にしか出来ないことを探究していく挑戦の始まりとなる。

ー現在の造形でいうデジタルスカルプトも似たような心境ですね・・・。

ーまさしく生き延びるためのイノベーションが始まるわけです。

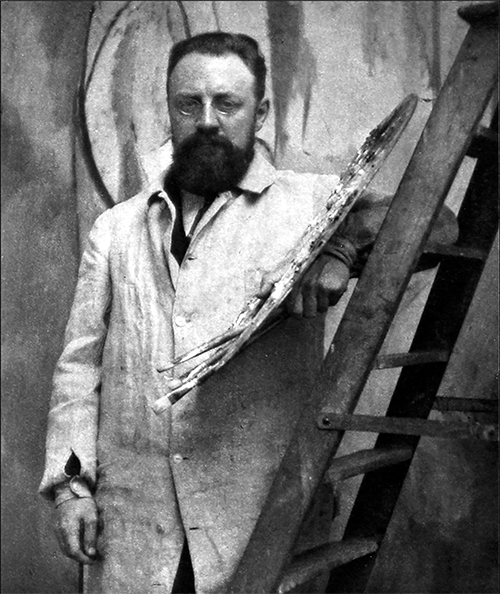

◉ 色彩革命 フォーヴィスム

リアル描写はカメラには勝てないとなった今、画家たちはリアルだけがゴールではないという概念を模索する。

アンリ・マティス

マティスは、「目で見たものをリアルにそっくり描くことがゴール」という固定概念を否定する。

筆の使い方や特に色彩に関してもっと自由に描いても良いという概念を提唱する。

代表作として、「緑の筋のあるマティス夫人」。

ータイトルにもあるように、顔のセンターラインが緑になっていたり、

色々なパーツが自由な色に塗られていたりしています。

この絵画は一見下手な絵に見えますが、上手い下手という見方ではなく、

今までになかった描写方法が評価されている。

ー今の時代の人から見るといきなり納得は出来ない事実ですよね・・・。

ー体験できるのなら当時にタイムスリップしてこの肌感を感じてみたいものです。

この荒々しく大胆な描写を「フォーヴィスム(野獣派)」と呼ばれている。

この頃から「アートにしか出来ないこと」を探究する時代に突入。

新しいアートとは何か、さらなるアートの進化を探し求めていく。

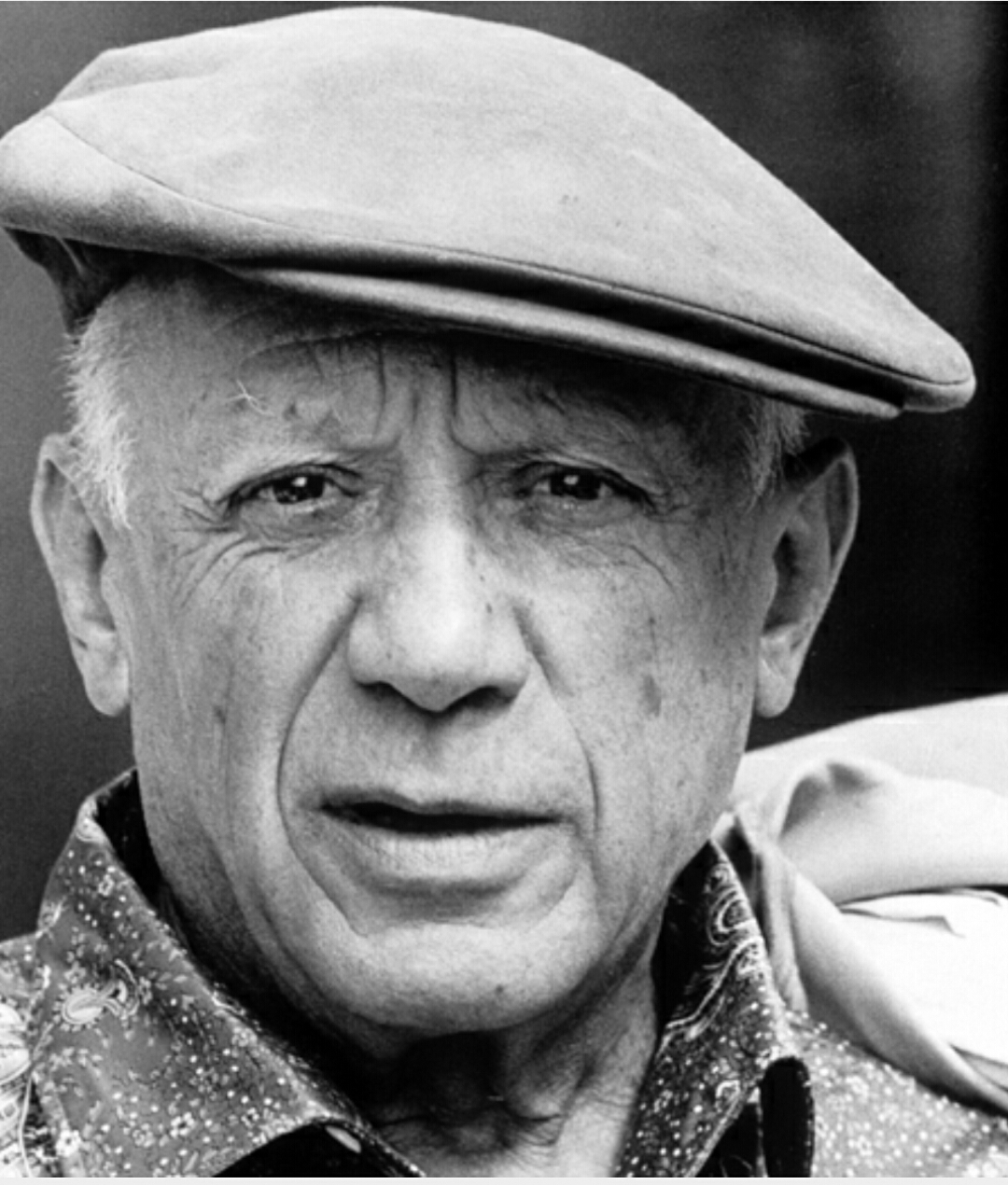

◉ リアリティ革命 リアルの向こう側を発明

パブロ・ピカソ

ピカソの発明は、様々な視点から捉えた形を一つの絵に集合、再構成するというさらなるリアリティの提唱。

絵画では一つの視点から見た対象を切り取って描写していくことが一般的だが、

それでは写っていない角度などの情報が不足しているのでリアルとは言い切れない。

実際の絵を見てみると、目や鼻、パーツなど、バラバラの角度で描かれている。

ーこれで鑑賞者に具体性は伝わるのかどうかはわからないですが、

さらなるリアリティの追求をするといった視点では称賛できる発想です。

まさにリアルの向こう側に行き着いた芸術ですよね。

この発明をキュビスム。

ピカソの他、ジョルジュ・ブラックという画家もキュビスムの提唱者。

ーキュビスムという予備知識無しに鑑賞しても二人の絵画には言語化出来ない魅力はありますよね。

私はジョルジュ・ブラック派です。

◉ 抽象絵画革命 具象物のない絵画の発明

ワシリー・カンディンスキー

カンディンスキーの発明は実際に目に見える対象を描くのではなく、

音楽を絵に表現するという概念の提唱。

ー音を絵に変換するという発想は画期的で面白いです。

抽象画は他にも内面や精神世界等、描く対象として無限に広がりますね。

言葉通り、形を抽象化して描かれた作品もあり、

この辺りはシンプル化することへの本質の良さを感じることが出来ます。

ーカンディンスキーの抽象化と少しズレるかもしれませんが、

私的にこの抽象化するにいたることにおいてはかなり必然性があるのではと思っています。

具象的な表現は見たものをそのまま写し取ることです。

(具象物を使っての表現は別として)

なので描かれているものには大量の情報があり、見ただけで内容をわかりやすく受け取ることが出来ます。

誰しもにわかりやすい事は悪いことではありませんが、

いざものづくりをしてみると情報量をまとめていくことで作品の質が良くなっていくことに気付きます。

そしてわかりやすいという事は考える前にもう答えが出ているようなもので、

作品の深みを出ず、持続的な鑑賞対象になっていかないとも考えられます。

「Simple is best」の本質は、いくつかの同じような情報をまとめてグループにまとめることで

本質だけを鑑賞者に提示出来るので人それぞれの印象、答えがあり作品に奥行きが出るということです。

歌の歌詞などはまさに人によってイメージが様々ですよね、結構似てるかもしれません。

関連記事

◉ 今までの芸術における本質の革命 現代アートの始まり

マルセル・デュシャン

ーここで前回題材にさせて頂いたデュシャンの登場です。

デュシャンがもたらした革命は「芸術の目指すかたち」そのものを否定しさらに幅広いかたちへと解放したこと。

ー有名な作品「泉」により、芸術の目的、考え方などがガラッと変わったようです。

この変革期にいた方達は大変だったのだろうなと、考えても想像出来ないですね笑

デュシャン「泉」の芸術表現における提唱。

(「泉」は置く向きを変えた市販の男性便器に誰のでもないサインをしただけのもの。)

・市販品を使用することで芸術は技術者しか生み出すことが出来ないという概念を否定。

・男性便器を選択することで芸術は美しくてはならないという概念を否定。

・誰のでもないサインは作者本人が作らねばならないという概念を否定。等…

ー大きく3つで捉えてみましたが今思うと今までと規模が違うというか、

別次元の革命事ですよね。

ーまとめると技術を持った人しか芸術を生み出せなかった時代から、

誰もが芸術に手を出せる時代を作ったと言っても良いかもしれませんね。

関連記事

ーどの業態も同じですが、破壊と創造の繰り返しで出来ている事に気が付きます。

ーしかしこの先の破壊対象はどんな概念なのでしょうか。

ー視覚的に意味が存在する芸術から、思考する芸術に変わったので

私からするともうすでに壊せる対象がわかりません・・・。

ーデュシャン以降も様々な芸術家がいるので、

次回は続けて個人的にピックアップした方々を紹介していこうと思います。

こちらに続きます。

それでは、良い造形ライフを! ーGoushiー

You have made some good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site. Romonda Etan Orran

To tek parca

Thank you.

The context of art is really complex and difficult, and furthermore, the interpretation is not uniform among people.